気づけば、相続した空き地の草が腰の高さまで伸びている。

「近所の目が気になるけれど、仕事が忙しくて手がつけられない」

「放っておくと虫や臭いが出るんじゃないか…」

そう感じている方は少なくありません。

実は、空き地の雑草を放置することには景観だけでなく、法律・衛生・資産価値に関わる多くのリスクがあります。

一方で、少しの工夫で雑草を長期間防ぎ、見た目もきれいに保つ方法も存在します。

この記事では、

空き地の雑草を放置したときに起こる8つのリスク

忙しい人でもできる効果的な雑草対策4選

よくある失敗例とその防ぎ方

を、詳しく解説します。

「思い出の土地をきれいに保ちながら、手間なく管理する」

そんな理想を叶えるための第一歩を、一緒に考えていきましょう。

私たちの経験・実績

・肥料販売届出済証交付済み(岐阜県病害虫防除所管轄)

・農薬管理指導士合格

・年間2万平米以上の自社所有敷地での雑草管理

・雑草インストラクター

・NPO法人緑地雑草科学研究所会員

1.空き地の雑草を放置するリスク9つ

まずこの章では、空き地の雑草を放置するリスクを9つ解説します。

あるリスクについては、近隣住民の方に大損害を与えるようなリスクも存在します。

【リスク9つ】

1.不法投棄が増える

2.火災のリスクがある

3.近隣住民からのクレーム・通報

4.害虫・害獣の住処になる

5.景観の悪化

6.社会的信用の低下

7.土地の資産価値低下

8. 自治体からの「指導・勧告・命令」や代執行費用請求のリスク

9.申し訳なさから来る罪悪感がある

それぞれ詳しく解説します。

1-1.不法投棄が増える

雑草で覆われた空き地は、人目につきにくいためごみの不法投棄の温床になります。

空き缶や家庭ゴミのはじめ、最悪の場合は産業廃棄物まで捨てられる可能性もあります。

一度ごみが捨てられると、さらに投棄が連鎖し、悪臭や害虫、カラスなどの被害が広がります。

特に広範囲の空き地では不法投棄が発見しにくいため、投棄リスクが高まる可能性があります。

逆に、きれいに整備された土地は「人の目がある」という印象を与え、不法投棄の抑止につながります。

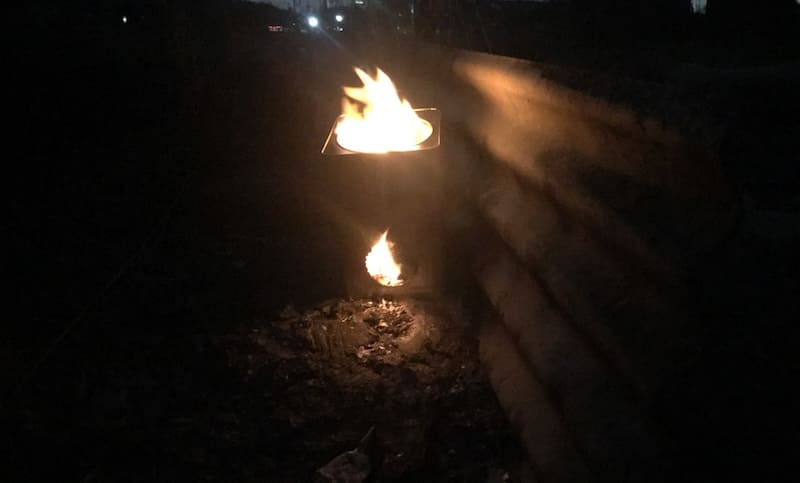

1-2.火災のリスクがある

乾燥した草は非常に燃えやすく、タバコのポイ捨てや花火の火種で簡単に火がつきます。

夏場や強風の日には、あっという間に延焼するケースもあります。

空き地火災は自宅や隣家に被害を及ぼすこともあり、「あなたが雑草を放置したからでしょ!」と被害者から責められる可能性も考えられます。

枯れ草が出たらそのまま放置せず、早めに撤去・焼却を避けた処理をしましょう。

1-3.近隣住民からのクレーム・苦情・通報

「草が道路にはみ出して通りづらい」「虫が出て困る」など、近隣からの苦情や通報が発生しやすくなります。

一度関係が悪化すると、後から信頼を取り戻すのは難しく、地域での評判にも影響します。

地域貢献を大切に思う方ほど、早めの対策が信頼を守るポイントになります。

1-4.害虫・害獣の住処になる

伸び放題の草むらは、蚊・ハチ・ダニ・ムカデ・ネズミ・ヘビなどの格好の隠れ場所です。

特に夏場は、子どもやペットの安全にも関わります。

害虫が隣地や住宅に侵入すれば、損害や健康被害の原因になるおそれもあります。

広範囲に雑草が広がる場合は、害虫・害獣の数も多くなってしまいます。

1-5.景観の悪化

雑草だらけの空き地は、地域全体の印象を大きく損ないます。

通行人の方も、「あー、雑草だらけで放置されているのは嫌だな」と思うでしょう。

特に広範囲の空き地では、無造作に雑草が生い茂っているのはイメージがかなり悪くなります。

一方で、定期的に管理された土地は「安心感」や「清潔感」を与え、地域からの信頼を得られます。

1-6.社会的信用の低下

個人所有の土地でも、管理責任は所有者にあります。

「◯◯さんの土地、いつも荒れてるよね」といった噂から、仕事や人間関係に影響するケースも考えられます

土地の状態は、その人の管理意識として見られがちです。

定期的な手入れが「信頼を守る行動」に直結します。

1-7.土地の資産価値低下

雑草が繁茂すると見た目の印象が悪く、売却・貸出時に評価が下がることがあります。

また、再利用時に「整地費用」や「残草処理費」が追加で発生し、結果的に経済的損失になることも考えれます。

1-8. 自治体からの「指導・勧告・命令」や代執行費用請求のリスク

全国の一部自治体では「空き地の雑草等に関する条例」が定められています。

雑草の繁茂が著しいと、指導 → 勧告 → 命令 → 公表/代執行の手順を踏むことがあります。

代執行が行われた場合、その費用は所有者負担です。

例:茨城県龍ケ崎市「あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

URL:https://www1.g-reiki.net/ryugasaki/reiki_honbun/e009RG00000428.html

助言・指導・勧告・公表・命令という流れで最終的には「行政代執行」となります。

「命令」してもなお改善されない場合で、雑草等が120cm以上繁茂し、かつ隣地の住宅等敷地内に越境し、市民の生活環境・財産を著しく阻害し、放置できない状態であるなどの一定の基準(行政代執行基準)に該当する場合は、「戒告」をし、それでもあき地の改善を行わない場合は、「行政代執行」手続きに移行します。

行政代執行に係る費用については、行政代執行法の規定に基づき、あき地の所有者等から徴収します。

引用元:あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例に関するQ&A

このように、トラブル回避のため自治体それぞれが空き地の雑草管理について問題視しています。

1-9.迷惑をかけている申し訳なさから来る罪悪感がある

最後のリスクは、今あなたが抱えている罪悪感です。

この記事に辿り着いたということは、少なからず「このまま雑草を放置するとまずいな…」と考えているでしょう。

その不安はこの記事を最後まで読んで実行すれば、解消されます。

最初の導入費用と、少しの管理で、地域の景観もご自身の安心も取り戻せます。

2.厳選!空き地の雑草対策4種類

この章では、この記事のメインである「空き地の雑草対策方法」について解説します。

今までの私たちの経験上、この厳選した4つの中から選ぶことをおすすめします。

1.除草剤管理

2.防草シート管理

3.防草シート+砂利管理

4.グランドカバー管理

どの対策も空き地のような広範囲に有効な雑草対策です。

それぞれ詳しく解説します。

2-1.除草剤管理

| 導入コスト | 150円/平米(200平米の土地の場合:3万円/1年間) |

| 維持管理の手間 | 年2回の除草剤費用と作業時間 |

| メリット | コストが一番かからない雑草対策 年2回の作業だけで美観を維持 |

| デメリット | 周辺住民に気を配る必要がある 周囲に農地がある場合は要注意 除草剤選びや濃度を間違えると効果が出ない |

| 備考 | 砂利や植物に比べ、撤去がないので、土地活用しやすい |

除草剤散布での空き地の雑草対策は、効果が高く、手軽な方法です。

正しい方法で散布すれば、年2回の散布で驚くほど綺麗に管理することができます。

おすすめの管理方法は次の通りです。

STEP1.今生えている雑草を茎葉処理型除草剤で枯らす

STEP2.枯れた雑草を刈って集草する

STEP3.効果が持続する土壌処理型除草剤を年2回散布する

| 茎葉処理型処理型除草剤 ラウンドアップマックスロード |

土壌処理型除草剤 ネコソギメガ粒剤3 |

|

|

最初にSTEP1から3まで行えば、次回からはSTEP3の「土壌処理型除草剤」だけで済む場合も多いです。

特に紹介した「ネコソギメガ粒剤3」は、今生えている40cm以下の雑草を枯らし、その後6ヶ月間雑草を抑制する効果があります。

1袋で一番濃く撒いても、175平米をカバーできるので、200平米の土地の場合は年間2袋、およそ2万円前後で綺麗に維持することができます。

長期間雑草を抑える土壌処理型除草剤について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

2-2.防草シート管理

| 導入コスト | 600円/平米(200平米の土地の場合:12万円/) ※ザバーン240G/敷設ピン/テープを想定 |

| 維持管理の手間 | 年1回程度、隙間からの雑草等を除去 |

| メリット | 一度敷けば数年間雑草効果を発揮 シートが張ってあることで近隣住民から高評価 |

| デメリット | 下処理不足や安価なシートを使うと効果が大幅ダウン 重ねしろ不足で隙間から雑草が… |

| 備考 | コンクリートブロックなどを重石として活用すると⚪︎ |

防草シートは、空き地で最も一般的な雑草対策の一つです。

一度敷けば数年間、雑草の苦しみから解放されます。

ポイントは次の通りです。

・耐久性が7年以上の高品質のシートを使う

・事前に雑草の処理を必ず行う

・シート敷設の際は、重ねしろを15cm以上確保する

・ピンの穴や重ねしろにテープを貼る

・風対策にコンクリートブロックやレンガを乗せる

ここまでやれば、5年以上はほとんど維持管理の手間要らずで敷地を綺麗にすることができます。

最初に下処理で除草剤は使いますが、その後は基本的に化学薬品は不使用で管理することができます。

防草シートについて詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。

2-3.防草シート+砂利管理

| 導入コスト | 2000円/平米(200平米の土地の場合:40万円) ※ザバーン240G/砕石を想定 |

| 維持管理の手間 | 年1回程度、砂利からの雑草等を除去 |

| メリット | 一度敷けば長期間、雑草効果を発揮 砂利なので見栄えが良い |

| デメリット | 砂利の吹き溜まりから雑草が生える 防草シートの効果が低いと雑草が生える |

| 備考 | 車の乗り入れの場合、砂利を厚く敷く必要あり |

防草シート+砂利は、非常に耐久力の高い空き地の雑草対策です。

「長持ち」「見た目」「防犯」すべてを両立したい方には、防草シート+砂利敷きが最適です。

砂利が重しになってシートを保護し、紫外線による劣化を防ぐため、10年近く持続するケースもあります。

また、歩くと音が鳴るため、防犯効果も期待できます。

色付きの砂利や丸石を選べば、庭のような見栄えに仕上げることも可能です。

防草シートと砂利について詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。

2-4.グランドカバー管理

| 導入コスト | 3000円/平米(200平米の土地の場合:60万円) ※クラピア+植栽シートを想定 |

| 維持管理の手間 | 月1回程度、刈り込みや施肥等のメンテナンス |

| メリット | 見栄えが良い 地域の景観に寄与する 家族と楽しみながら管理できる |

| デメリット | 比較的、管理の手間が多い 不向きな土壌もある 植物なので枯れることもある |

| 備考 | – |

除草剤を使わず、植物の力で雑草を防ぐのがグランドカバー管理です。

地表を這うように育つ植物を植えることで、

日光を遮り、他の雑草が生えにくい環境を作ります。

見た目が自然で、花が咲くものを選べば、空き地がお庭のような存在になります。

今回紹介したクラピアは、専用シートを併用すれば、雑草管理の手間を大幅に削減することができます。

クラピアについて詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。

3.空き地の雑草管理で失敗・後悔しないための注意点5つ

この章では、空き地の雑草管理で失敗・後悔しないための注意点を5つ紹介します。

【注意点5つ】

1.一時的な処理だけで終わるケース

2.事前処理を怠る

3.誤ったコスト削減

4.施工方法のミス

5.管理後の放置で再発するケース

広範囲の空き地の場合、失敗すると再度雑草対策を行うコストも大きくなります。

どれも非常に重要ですので、最後までご覧ください。

3-1.一時的な処理だけで終わるケース

草刈り機で刈る、草むしりをするなどは「その場しのぎの解決策」にすぎません。

雑草は根や地下茎が残ると、2〜3週間で再生します。

特にスギナ・チガヤ・ヨモギなどの強害草は、刈っても根が生き残ります。

対策のポイント

「除草 → 防草」までを1セットで考える。

一度きれいにしたら、光を遮断するシートや砂利で再発を防ぐ。

「草をなくすこと」よりも「生えない環境をつくる」ことが、長期的な管理のコツです。

3-2.事前処理を怠る

防草シートや砂利を敷く前に、草や根を残したまま施工してして失敗するケースがあります。

この状態だと、下で雑草が腐って土が沈み、シートが波打つ・隙間ができる原因になります。

また、根が生きていると、やがてシートを突き破って再発します。

対策のポイント

・施工前に必ず「地ならし+根の除去」。

・大きな石・木片・根株も丁寧に取り除く。

・雑草が密集している場合は、1週間前に除草剤を散布して枯れた後に集草しておくとベスト。

このひと手間が、失敗確率を低くすることができます。

3-3.誤ったコスト削減

「できるだけ安く済ませたい」と考えて、薄手の防草シートや安価な砂利を選んでしまうと、結局早く劣化して二度手間・二重コストになります。

異常に安く販売されている防草シートは、日光で劣化しやすく、1〜2年で破れることもあります。

また、再生砕石などの細かすぎる砂利は、隙間に土埃が溜まりやすく、そこから雑草が再発します。

除草剤などの場合も、「薄く撒きすぎる」という失敗が非常に多いです。

節約として本来の希釈倍率より薄く撒いて、結局効果が出ないなんてことも多々あります。

対策のポイント

・防草シートは高品質なものを使う(2重コストの防止)

・細かすぎる砂利は使わない

・除草剤は、ラベルの希釈倍率通りに使用する

「安く済ませる」というのは、重要ですがあくまでも品質を担保した状態で行うことが「正しいコストカット」です。

本来の商品の機能や、あなたの目的とズレた節約をすると、結局失敗してしまう可能性があります。

3-4.施工方法のミス

施工方法のミスもよくあるケースです。

これは防草シート、除草剤、グランドカバーなんでも当てはまります。

施工ミスの例

・防草シートの重ねしろ不足(15cm)未満

・ピンの不足

・シートの浮き

・除草剤散布時のムラ

・植物の植栽時期のミス

どんな雑草対策でも施工ミスはつきものです。

そのため、その雑草対策を行う前に具体的な手順を実践できるレベルで理解することが重要です。

「段取り八分、仕事二分」という言葉がある通り、いきなり始めるのではなく、準備にじっくりと時間をかけて知識を身につけましょう。

3-5.管理後の放置で再発するケース

「防草シートを敷いたからもう安心」と思って放置してしまうケース。

実際は、数年経つと土埃や落ち葉が積もり、その上で雑草が再発します。

また、端部のピンが緩み、風でシートが浮くこともあります。

管理後の放置でよくある失敗

防草シート:台風でシートがめくれているのに発見できない

砂利:隙間から生えた雑草を放置

グランドカバー:植物の管理を怠る

このように、どの雑草対策も「工事が終わったら対策終了」ではありません。

実施する雑草対策の種類にもよりますが、最低でも1年に1度は空き地に赴き、雑草対策の効果が維持できているかチェックすることが重要です。

4.まとめ:忙しくてもできる“放置しない空き地管理”

雑草を放置すれば、近隣との関係・景観・資産価値すべてに悪影響になります。

時間がなくても、防草シートなら最短1日でDIY施工が可能です。

まずは週末の1時間、現地の状態チェックから始めましょう。

「放置しない」一歩が、土地を守り、未来の活用への第一歩になります。

この記事のまとめ

空き地の雑草を放置するリスク9つ

1.不法投棄が増える

2.火災のリスクがある

3.近隣住民からのクレーム・通報

4.害虫・害獣の住処になる

5.景観の悪化

6.社会的信用の低下

7.土地の資産価値低下

8.自治体からの「指導・勧告・命令」や代執行費用請求のリスク

9.申し訳なさから来る罪悪感がある

空き地の雑草対策4種類

1.除草剤管理

2.防草シート管理

3.防草シート+砂利管理

4.グランドカバー管理

空き地の雑草管理で失敗・後悔しないための注意点5つ

1.一時的な処理だけで終わるケース

2.事前処理を怠る

3.誤ったコスト削減

4.施工方法のミス

5.管理後の放置で再発するケース

空き地の雑草対策でご不明な点がございましたらいつでも私たちミドリスまでお問い合わせくださいませ。